2024.12.31

[2024/12/18 清瀬市 上清戸]

今年も大晦日を迎えました。冬晴れの日が続き,零下の朝には,最後の地元野菜のキャベツやブロッコリーが霜化粧して真っ白です。けれども陽が落ちて帰路に就くころ,彼らは再びしゃきっとした姿に立ち戻っているのはたいしたものです。

今回は,運動について少し解説したいと思います。適度な運動が身体のみならず精神(こころ)にも好影響をもたらすということはよく知られていることです。しかしどの年齢層の人にとって,どの程度の運動(一回の運動量,運動の種類,頻度など)が好ましいのかについては必ずしも周知されているとはいえません。今回は主に厚労省による「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を参照して,「適度」の運動について整理してみましょう。

厚労省の推奨やその他の文献を参照し,筆者の私見を大幅に加えて要約を試みると以下のようになります。

(注1)有酸素運動:ウォーキング(散歩)やジョギング,エアロビクス,サイクリング,水泳など,比較的長時間継続して行う運動を指します。これらは,運動中に筋を収縮させるためのエネルギー「アデノシン三リン酸(ATP)」が,体内の糖や脂肪から酸素とともに作り出されることから,有酸素運動と呼ばれます。これに対して,全力疾走する100メートル走とか重量挙げなどの短時間,高負荷の運動は「無酸素運動」と呼ばれます。後者では,酸素の供給が逼迫した状態でも嫌気的代謝(乳酸系代謝と非乳酸系代謝とに大別されます)によって得られるエネルギーを利用するので,持続可能時間は短く,乳酸系(400メートル競走とか中距離走など)では約33秒間,非乳酸系(100メートル走など)では8秒間程度とされています。ただし,「無酸素」といっても、本当に酸素を全く取り入れない(呼吸をしない)で行う運動という意味ではありません。運動強度が高くて酸素を有効利用することができないがゆえに,結果として酸素を必要としないエネルギー産生系を活用する運動のことです。

厚労省のガイドブック(2023)によると,身体活動・運動とは以下のように定義されています。

| 身体活動 | 安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する,骨格筋の収縮を伴う全ての活動 |

|---|---|

| 生活活動 | 身体活動の一部で,日常生活における家事・労働・通勤・通学などに伴う活動 |

| 運 動 | 身体活動の一部で,スポーツやフィットネスなどの,健康・体力の維持・増進を目的として,計画的・定期的に実施する活動 |

| 座位行動 | 座位や臥位の状態で行われる,エネルギー消費が1.5 メッツ以上6メッツ以下の全ての覚醒中の行動(例えば,デスクワーク,座ったり寝ころんだりした状態でテレビやスマートフォンを見るなど) |

上の表中,「メッツ」とは聞きなれない用語ですね。これは,身体活動の強さを表す指数です。もうすこし正確に言うと,身体活動の強度とは,体重1kgあたりに身体に取り込まれる酸素の量が指標とされます。酸素の量と言ってもわかりづらいため,メッツ(MET: metabolic equivalent)という単位が使われます。日本語では「代謝当量」と訳しますが,「メッツ」のまま使われることが多いようです。メッツとは,安静時の酸素摂取量3.5ml/(体重)kg/毎分を1としたときに,その運動で何倍の酸素量を取り込み/消費したかによって運動強度を示した単位です。座って楽にしている安静時の状態を1としたとき,これと比較して何倍のエネルギーを消費するかを示すわけです。

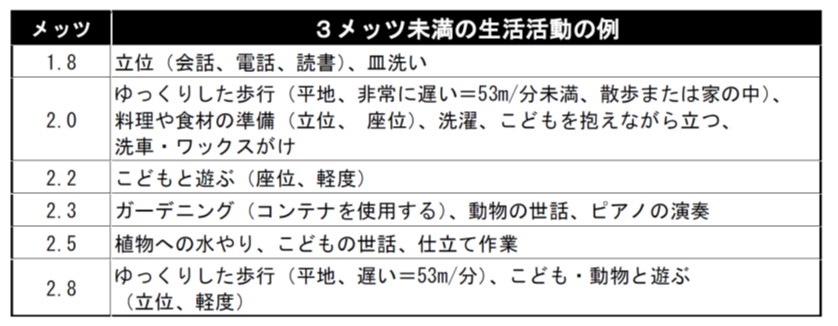

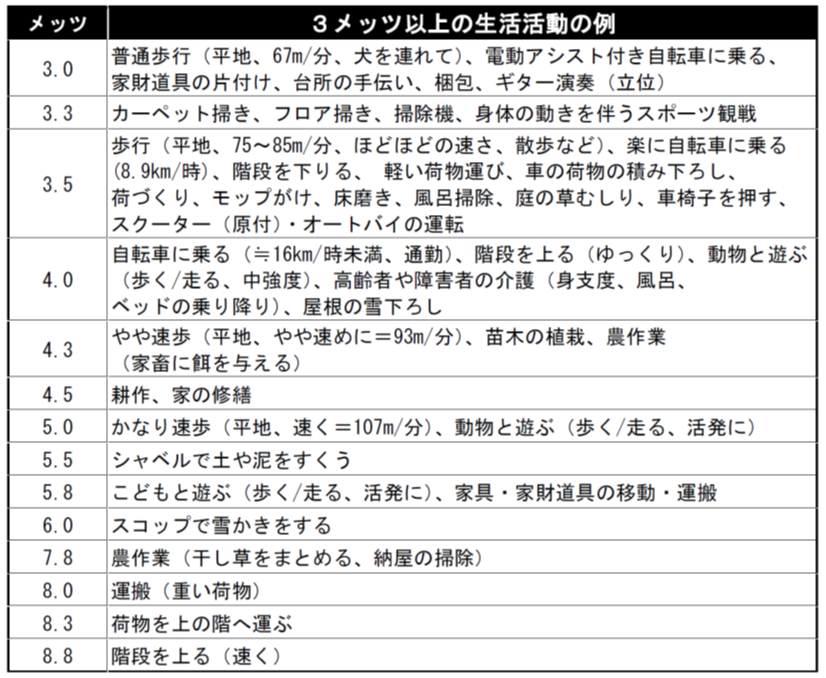

もちろん,あえて「運動した」と言わなくても,日常生活の中で,私たちは一定の身体活動(上表の「生活活動」や「座位行動」)を行っています。日常的な生活活動における運動強度(メッツ)は次のように例示されています。

[生活活動のメッツ表]

また,通常の生活の中ではあまり生じない程度の負荷をかけて筋力を向上させるための運動を「筋肉トレーニング(筋トレ)」と別に呼びます。筋トレのポイントは以下のようです。

ガイドラインによると,成人(概ね18歳~64歳)では,いずれも個人差を考慮しながらですが,以下が推奨されています。

高齢者(概ね65歳以上)ではどうでしょうか。

ガイドラインの推奨項目は以下のようです。

事務系の職に就く人などでは,若くても上記の推奨(成人版)を継続するのはなかなか大変かもしれません。筆者のように運動嫌いの人間ではなおさらです。それでも,「少しでも身体を動かそう」という気持ちが何より大切です。

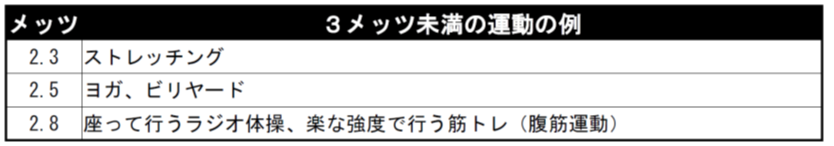

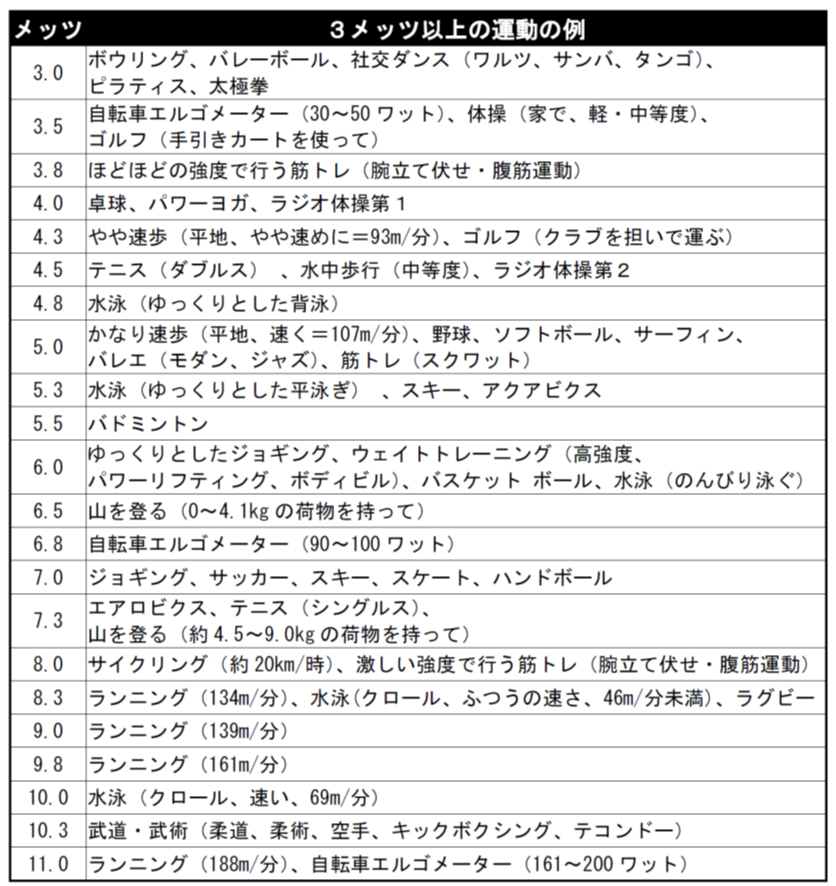

「生活活動」に加えて,「運動」も実行するならば,それぞれの運動強度はどのようになるでしょうか。

[運動のメッツ表]

診療の中で運動療法の話に触れた際には,水泳(プール内歩行を含む)をお勧めすることが多いのですが,これは相応の運動強度がありながら,身体諸関節にかかる負荷が少ない全身運動だからです。近くに利用しやすいプールなどがなければ,高齢者の場合には,「やや速足のウォーキング」を一時間×週3回程度続ければ,概ね目標達成できるでしょう。

また,ガイドラインには記載されていませんが,私見では,ゆっくりと景色の変化を愉しみながらの「散歩」には,身体への好影響に加えて(それ以上に)心理的な効能があると思います。頭の中に凝り固まった悩みやわだかまりがあるときにはとくに,心身を外界(自然)からの穏やかな刺激にさらすことが,一時的にでも心をからっぽにするのに有用だと実感しているからです。

加齢や精神疾患によって,人間の脳の海馬の容積は減少し,脳由来神経成長因子や神経伝達物質の血中濃度の低下が生じますが,身体活動により,これらの因子や物質の血中濃度が増加すること,うつ病や軽度認知症を持つ患者における海馬の萎縮が抑制されること等が報告されています。いちばん研究されているのは,うつ病(うつ状態)の患者さんに対する運動(身体活動)の効果です。

最近の研究を一つだけ紹介(注2)すると,高強度インターバルトレーニング(High intensity interval training:HIIT)という高い負荷のかかる短時間の運動と休息を交互に繰り返すトレーニング方法の有効性が示されています。具体的には20秒間の強度の高い運動と,10秒間の休息あるいは負荷の軽い運動を1セットとして,それを8セット繰り返す方法です。例えば,漕ぐ重さを調整できるエアロバイクを使う場合,軽すぎると負荷がかからず,重すぎると漕げないため,必死に漕いで最も心拍数が上がる(最も負荷が高まる)ように調節しておいたものを20秒間必死に漕ぎ,10秒間は息を整えながらゆっくりと漕ぐということを8回繰り返し,4分間で終了とします。HIITのメタアナリシス(多数の研究をまとめて信頼性のある情報を抽出する方法)では,HIIT実施群が運動負荷を課さない対照群と比較してうつ症状に有効であること,少なくとも週2回の頻度で,2週間以上HIITを行うと,抑うつや不安症状の改善が認められています。

(注2)Tabata, I., Irisawa, K., Kouzaki, M., et al.: Metabolic profile of high intensity intermittent exercises. Med Sci Sports Exerc, 29:390-395,1997.

このような特別の方法は,用具もコーチもいないところで一人きりで実施できるわけではありません。けれども,これまで経験的になんとなく有用だと考えられていながら,そのメカニズムがはっきりとはわからなかった〇〇療法のなかにも,少しずつその意義が明示されてきたものがあるということは知っておいてよいでしょう。精神科疾患に対して,薬物療法や心理療法以外にもごく普通に使える有効な運動療法の確立を期待したいと思います。